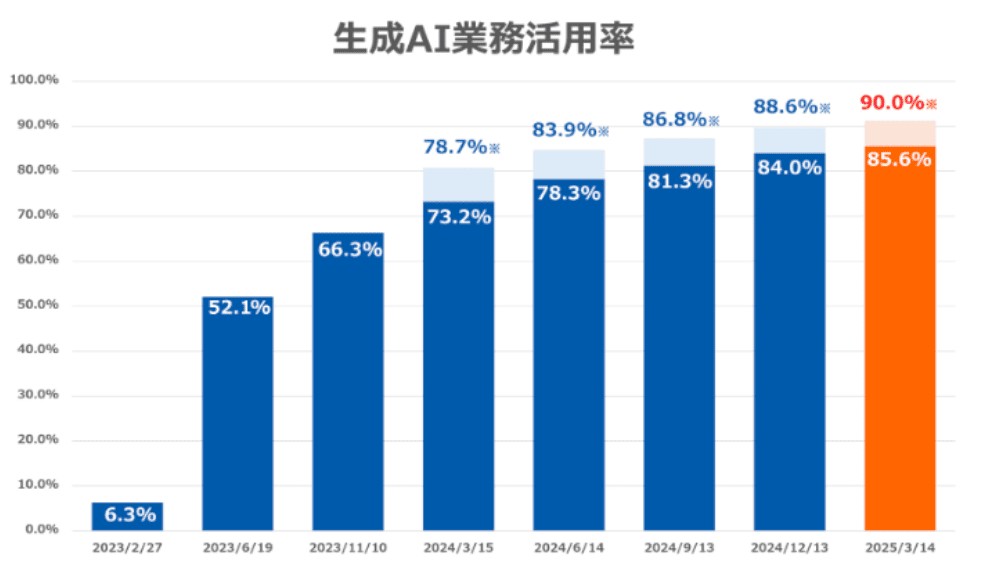

GMOインターネットグループの生成AI業務活用率がついに90%を突破し、社員の半数以上が日常的にAIを活用しています。月間約17.7万時間の業務効率化を実現した同社は、さらなるAIスキル向上を図るため独自のリスキリングプログラムも推進中です。

GMOグループの生成AI活用

GMOインターネットグループは、2025年3月時点で、生成AIの業務活用率がグループ全体の90%に達しました。これは前回調査より1.4ポイント上昇した数値で、同社が掲げる「AIで未来を創るNo.1企業グループ」の目標に向けた取り組みが成果を上げている証拠です。

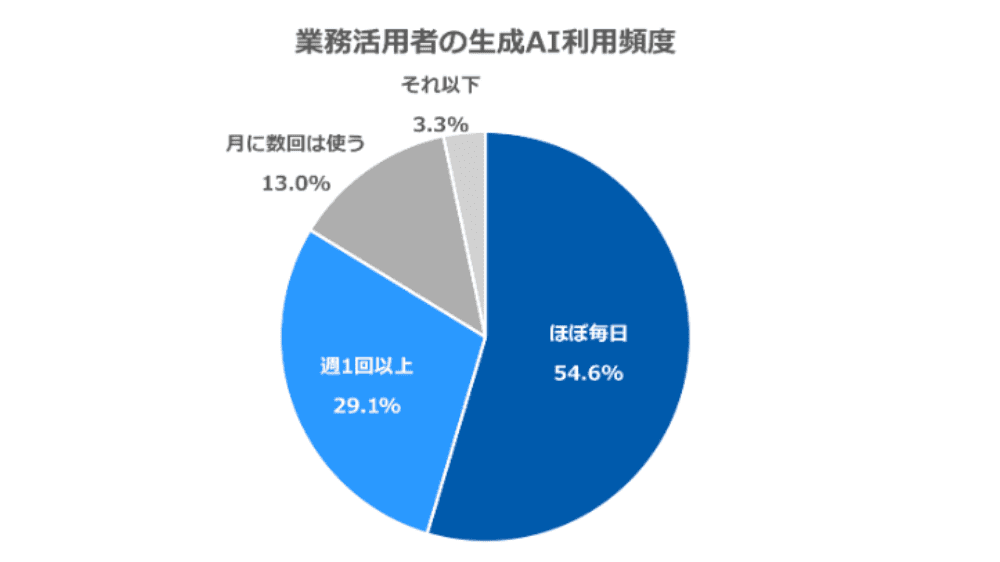

活用者の実態を見ると、生成AIを「ほぼ毎日」活用しているパートナーが54.6%に及び、さらに83.7%のパートナーが週に1回以上AIを業務に取り入れています。この数字は単に活用率が高いだけでなく、生成AIが日常業務の一部として定着していることを強く示しています。

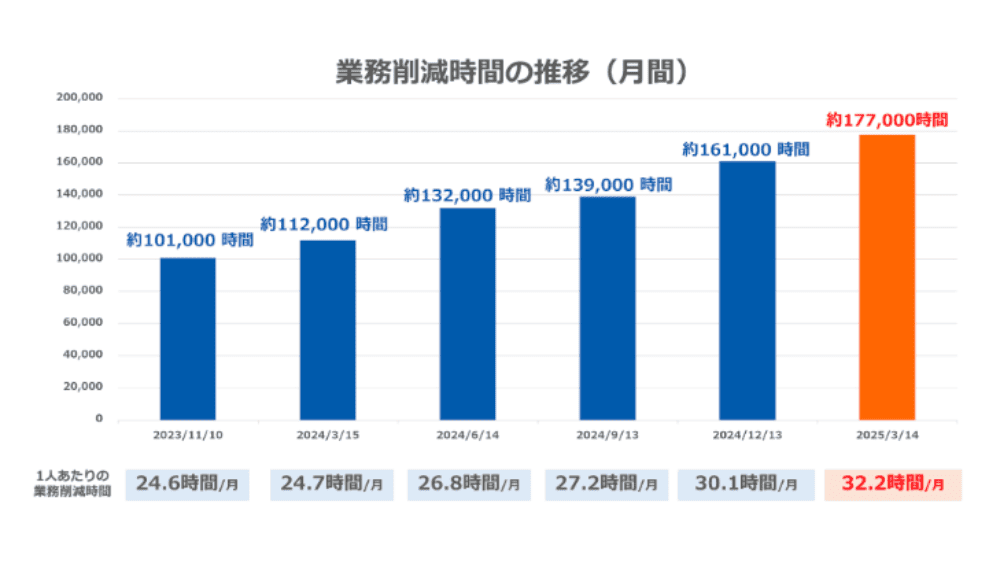

具体的な効果としては、生成AIの活用で月間約17.7万時間もの業務時間を削減しました。これは、従業員一人当たりで考えると月約32.2時間にも及ぶ時間削減につながっています。この削減効果は、単に業務時間が減少しただけでなく、その結果としてパートナーがより付加価値の高い業務や創造的な仕事に集中できる環境を生み出した点で特筆すべき成果と言えます。

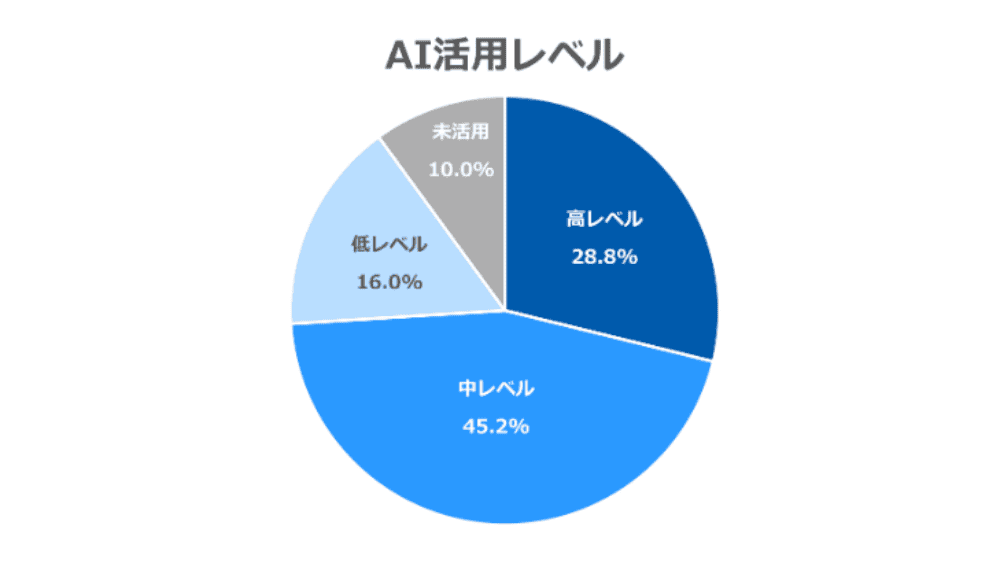

さらに今回の調査では、生成AIの活用レベルを単に「使っているか、いないか」ではなく、「利用頻度」「利用ツール数」「削減時間」「リテラシー」など多角的な視点で評価しています。その結果、「高度に使いこなしている」とされるパートナーは全体の28.8%にとどまり、AI活用の潜在的な伸びしろも見えてきました。同社は、今後AIスキルをさらに高度化するための施策を強化するとしています。

質を高める取り組み

GMOインターネットグループでは、AI活用スキルを向上させるためのリスキリングプログラム「虎の穴」を実施しています。このプログラムは特に非エンジニアを対象にAI・RPA人材を育成するもので、2024年2月から1年間で716人が受講しました。その結果、社内でのエンジニアと非エンジニア間のコミュニケーションが円滑化し、業務自動化や効率化が促進されています。

さらに「虎の穴」は2025年4月からオンデマンド形式でリニューアルされ、約1,000人の追加受講を見込んでいます。多くのパートナーがこのリスキリング施策に強い関心を示しており、GMOが推進するAI活用のレベルアップに対する期待感の高さが伺えます。

また、GMOグループ内で特に注目を集めるのが、高度な調査機能を持つ「Deep Research」です。このAI機能は従来の調査業務を劇的に効率化し、幅広い情報収集やアイデア創出に役立っています。実際に利用するパートナーからは、「優秀な調査担当を一人雇うのと同等以上の価値がある」と高評価を得ています。月額200ドルという高額なプランも存在しますが、その価格以上の価値があるとされ、調査時間を削減して別の業務に集中できる点が特に評価されています。

「GMOの取り組み」について一言

GMOインターネットグループの生成AI活用率が90%を超えました。グラフを見ると、昨年の6月から大きな変動はなく、非常に高い水準を維持していることがわかります。ここまで徹底するのは凄いですし、逆に残りの10%の方に疑問を持ってしまうほどです(より現場寄りのお仕事なのでしょうか)。

プレスを見ると、特定の環境やツールに固執しない柔軟な姿勢が読み取れます。ChatGPT、Claude、Perplexity、Deep Researchといった新たなツールがリリースされるたびにどんどん使っていくカルチャーなのかと思います。ツールの発展スピードが著しい今だからこそ、制約を設けず、色々使ってみるカルチャーがこの浸透率や業務削減を実現しているのかと思います。

出所:GMOインターネットグループ、生成AIの業務活用率が90%を突破!

生成AIコンサルティング

全社に広くAIを普及させたい方。AI活用の構想策定、要件定義、ChatGPTなどAIツールの活用法をレクチャー。

AIアプリケーション開発

AIによる効果を深く享受したい方。AIワークフロー開発ツールDify、RAG、LLMを用いてAIアプリケーションを開発。