AI技術はこれまで、情報提供や意思決定のサポートにとどまっていました。しかし、Manus AIはそれを超え、自律的にタスクを実行し、結果を提供する新たな汎用AIエージェントとして登場しました。単なるチャットボットやワークフロー管理ツールとは異なり、人間の発想を即座に実行へとつなげる新しいアプローチを取っています。従来のAIは学習データの外にある知識やタスクを認識して実行することが困難でしたが、Manus AIは過去の実績を活かし、タスクの進め方を適応的に変えることができます。

Manus AIとは

Manus AIは、単なるチャットボットやワークフロー管理ツールではなく、「構想から実行まで」を担う汎用AIエージェントです。「Mens et Manus(精神と手)」という哲学を体現し、知識を実際の行動に変えることを目的としています。従来のAIは「アシスト型(意思決定の補助)」にとどまりがちでしたが、Manus AIは「自律型(タスクの実行)」として、人間が指示を出さなくても自動的にタスクを完了できる点が特徴です。

Manusは現在、一般公開前の内測(クローズドベータ)段階にあります。そのため誰でもすぐ使える状態ではなく、招待コード(Invite)による登録制限がかけられています。まずManusの公式サイト(manus.im)でウェイトリスト(待機リスト)に登録する形になります。メールアドレスや使用目的などの基本情報を入力し、簡単なアンケートを送信して内測参加の申請を行います。申請後、通常1~3営業日程度で審査結果の連絡が届き、承認されれば招待コードやアカウント登録手順が案内されます。

Manus AIは2025年後半に一部のモデルをオープンソース化する予定であり、これによりコミュニティの発展が期待されています。しかし、一方で倫理的な課題やセキュリティの懸念も無視できません。

Manus AIの実用例

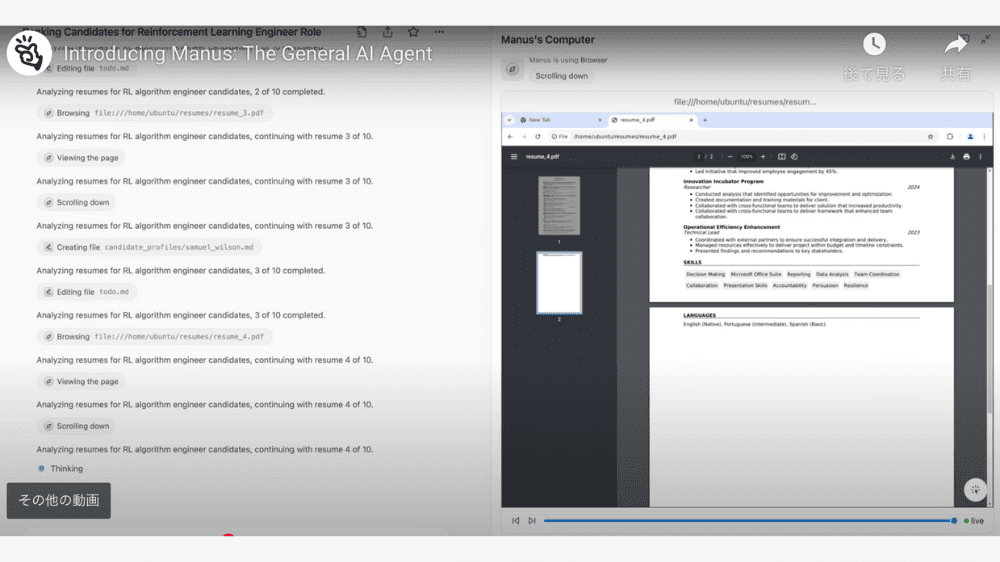

Manus AIは、企業だけでなく個人ユーザーにも役立つAIエージェントです。たとえば、履歴書スクリーニングでは、応募者の履歴書を自動で解析し、スプレッドシートに情報を整理したうえで、条件に合った候補者をランキング化します。これにより、採用担当者は迅速に適切な人材を選定できます。

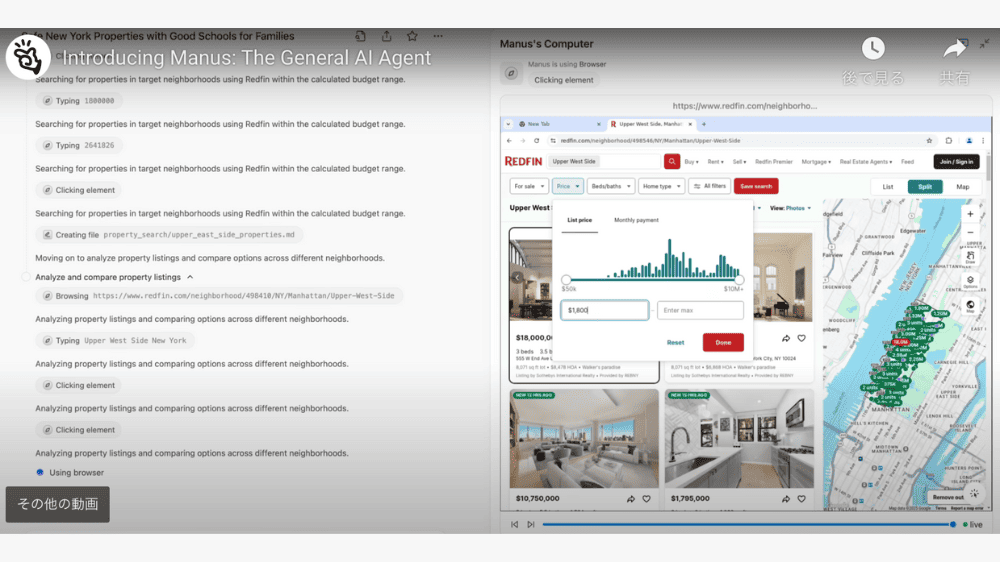

不動産調査においては、Manus AIが地域の安全性や学校環境、予算を考慮した分析を行い、適切な物件をリストアップします。さらに、Pythonプログラムを活用し、最適な選択肢を計算し、レポートとして提供します。これにより、物件選びがより効率的に行えるようになります。

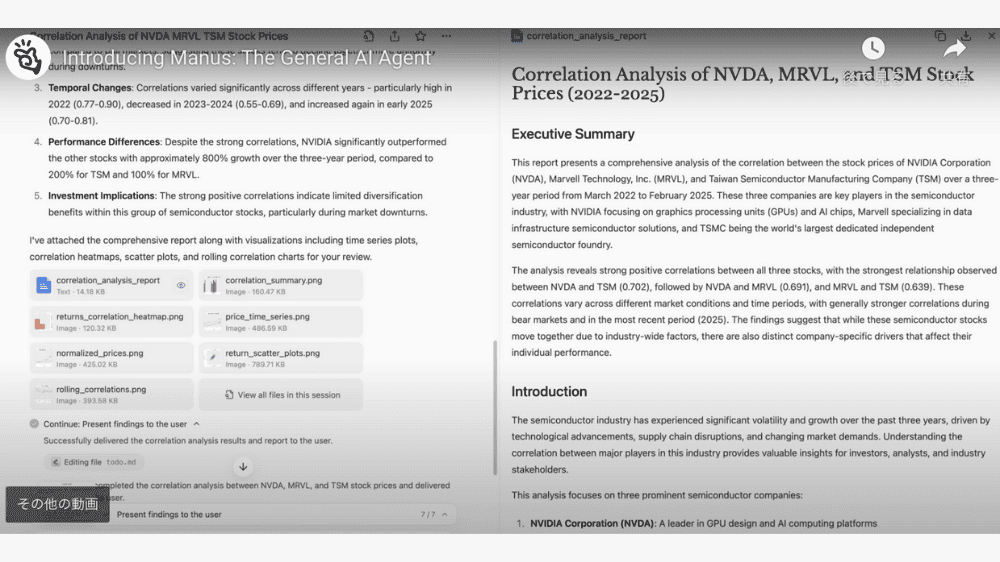

また、株式の相関分析では、Manus AIがAPIを通じて信頼性の高いデータを収集し、分析を行い、視覚化まで自動で実施します。投資家や金融アナリストは、これにより市場の動向をより直感的に把握できます。さらに、分析結果をもとにインタラクティブなウェブサイトを自動生成し、共有可能な形で提供することも可能です。

一般のユーザーは、日常のタスクをManus AIに任せることで、時間を大幅に節約できます。たとえば、スケジュール管理や情報収集、データ整理といった作業をAIに自動化させることで、より重要な業務に集中することができます。

GAIAベンチマークでの実績

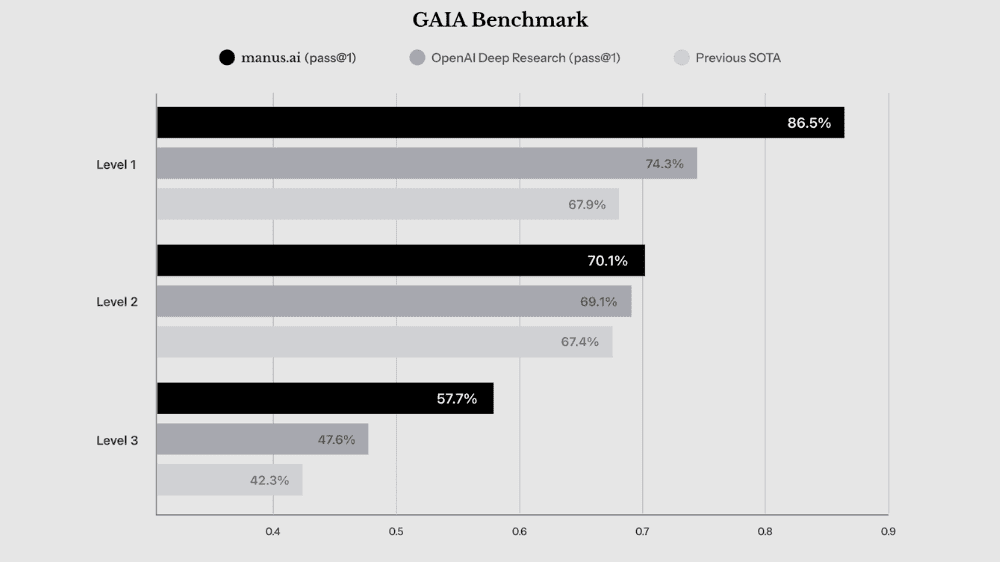

GAIAベンチマークにおいて、Manus AIはすべてのレベルで優れた成績を記録しました。Level 1では86.5%という圧倒的なスコアを達成し、他のAIと比較しても大きくリードしています。Level 2では70.1%を記録し、わずかな差ではあるものの、他の最先端モデルを上回る結果となりました。さらに、最も難易度の高いLevel 3においても57.7%の成績を残し、他のAIと比較しても高いパフォーマンスを発揮しています。これにより、Manus AIは単なるタスク処理AIではなく、複雑な問題解決にも対応できる高度なエージェントであることが証明されました。

「Manus AI」について一言

リリースから1週間ほど経ってしまいましたが、かなりの衝撃と盛り上がりを見せているようです。自律型エージェントでは2月にリリースされたOpenAIのOperatorが先行していましたがデモを拝見する限りだと、性能、スピードともに群を抜いています。先行プレビューのユーザーからも良い評価が出ているようで、期待できます。ユースケースを見ると、分析や調査タスクはカバーできるようですし、何よりその検討過程が画面として記録されていることで、プロセス監視やフィードバックといった使いやすさの観点で優れているようです。

試すためには招待コードが必要で、中国では200万円相当で取引される事態にもなっているようです。日本でもSNS上では招待コードを取得したユーザーが増えており、私もその機会を待ち望んでいます。

出所:Manus