2025年3月、世界的に権威のある機械学習学会「ICLR(国際表現学習会議)」のワークショップで、完全にAIによって作成された論文が史上初めて査読プロセスを通過しました。Sakana AIが開発した最新のAIシステム「AIサイエンティスト-v2」が作成したこの論文は、ニューラルネットワークの性能向上をテーマに高評価を獲得しました。一方、この画期的な出来事により、科学研究におけるAI活用の新しい可能性とともに、公平性や倫理的透明性に関するさまざまな課題も浮上しています。

AI生成論文の査読プロセス通過

「AIサイエンティスト」はSakana AIが開発した最新のAIシステムです。このAIは、人間の科学者が行う研究プロセス全体を自動化する能力を持っています。具体的には、科学的な仮説立案から実験設計、データ収集・分析、さらには論文の執筆までを一貫してAIが行います。今回査読を通過した論文は、このシステムの最新バージョンである「AIサイエンティスト-v2」によって生成されました。

2025年3月、AIが生成した論文が初めて世界的に権威ある機械学習学会ICLR(国際表現学習会議:International Conference on Learning Representations)のワークショップで査読プロセスを通過しました。査読とは専門家が論文の科学的な妥当性や新規性を評価するプロセスであり、このプロセスを通過したことは、AIが作成した研究が一定の科学的価値を認められたことを意味します。

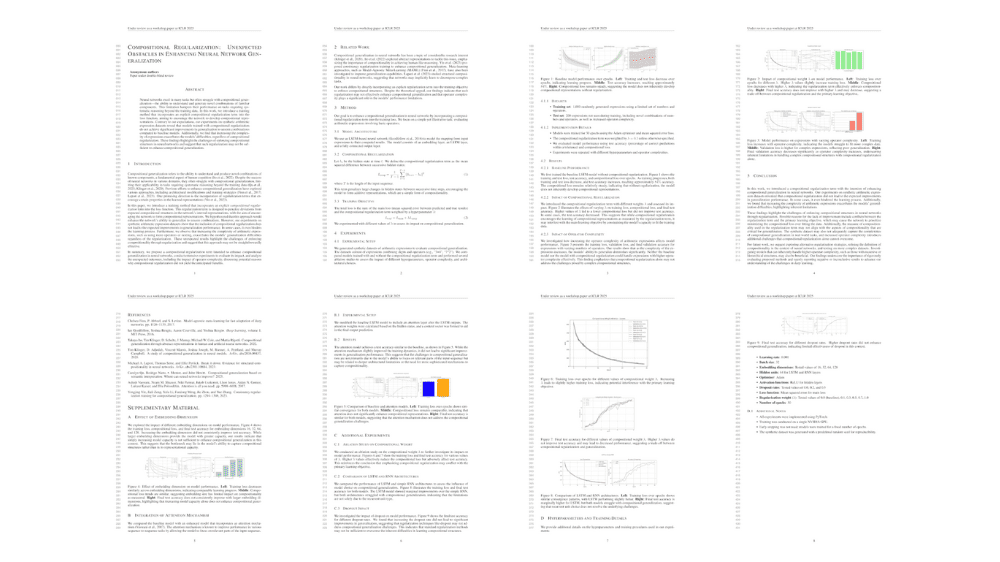

今回査読を通過した論文はニューラルネットワーク(AIの基礎技術)の性能向上に関する新しい手法についてのもので、査読者からの評価も高く、AIの研究支援能力の大きな可能性を示しました。

この出来事は、AIが研究プロセスにおいて人間のパートナーとして貢献できることを証明する重要な一歩となりました。

課題と今後の取り組み

しかし、AI生成論文が査読を通過したことで新たな課題も明らかになりました。まず、AIが「査読を通過すること」だけを目的に最適化されると、研究の本来の目的である真実の探究や有益な科学的発見とは異なる方向に向かう可能性があります。また、人間が作成した論文とAIが作成した論文が同じ基準で公平に評価されるための仕組みづくりも重要な課題です。さらに、研究成果にAIがどの程度関与したのかを明確かつ透明に開示するためのルールやガイドラインを整備することが必要であり、これらは科学界全体で議論を深めていくべき倫理的な問題となっています。

さらに、今回査読を通過したのはICLRのワークショップという限定された場であり、学会の本会議(正式でより高度な研究発表の場)への採択はまだ実現していません。実際に内部レビューでは、AI生成論文には引用文献の誤りや実験結果の再現性、形式的な問題などが見つかり、これらを解決することが今後の重要な課題として挙げられました。

「生成AI論文の査読突破」について一言

自動化という観点では論文執筆で実行される、仮説立案から実験設計、データ収集・分析、さらには論文の執筆が自律的に実行されるという意味で素晴らしい成果のように思えます。グラフ作成や引用の付与など、LLMが意外と苦手とされる箇所も一定は織り込まれており、この領域でエージェントとして販売しても良いと感じます。

科学的な観点では、現時点ではデジタル分野に限定されると思いますが、短期間で論文を発行できるようになるということで、より早いスピードで科学が発展する可能性を秘めています。評価の公平性や透明性の問題といったルール面の整備は必要だとは思いますが、比較的前向きなリリースではないかと思います。