OpenAIは、最新のAIモデル群「GPT-4.1」を公開しました。従来モデルより大幅に向上したコーディング性能や指示遂行能力を持ち、100万トークンという極めて長大な文脈処理に対応しています。画像や動画を理解するVision性能も強化され、軽量かつ高速な「GPT-4.1 nano」の登場によって、リアルタイム用途の可能性も広がっています。さらにGPT-4.5 Previewの終了が告知され、新たなモデルへの移行が促されています。

GPT-4.1とは

GPT-4.1シリーズは、主力の「GPT-4.1」に加え、小型の「GPT-4.1 mini」、さらに軽量な「GPT-4.1 nano」の3つのモデルから構成されています。これらのモデルはGPT-4oを全面的に上回る性能を示し、特にコーディングや指示遂行、そして長文脈理解で顕著な進化を遂げています。ウェブアプリではなく、API経由限定での提供となっています。

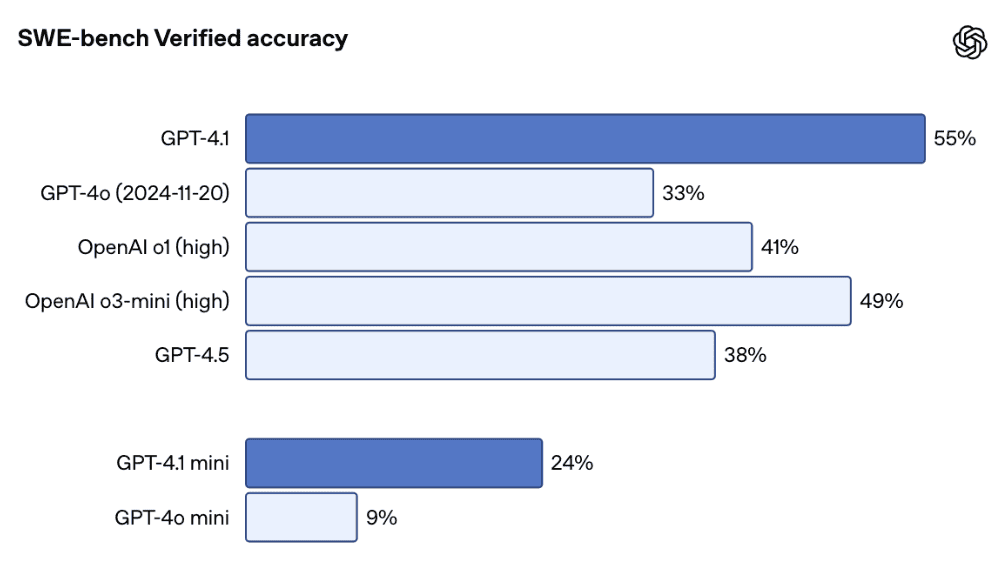

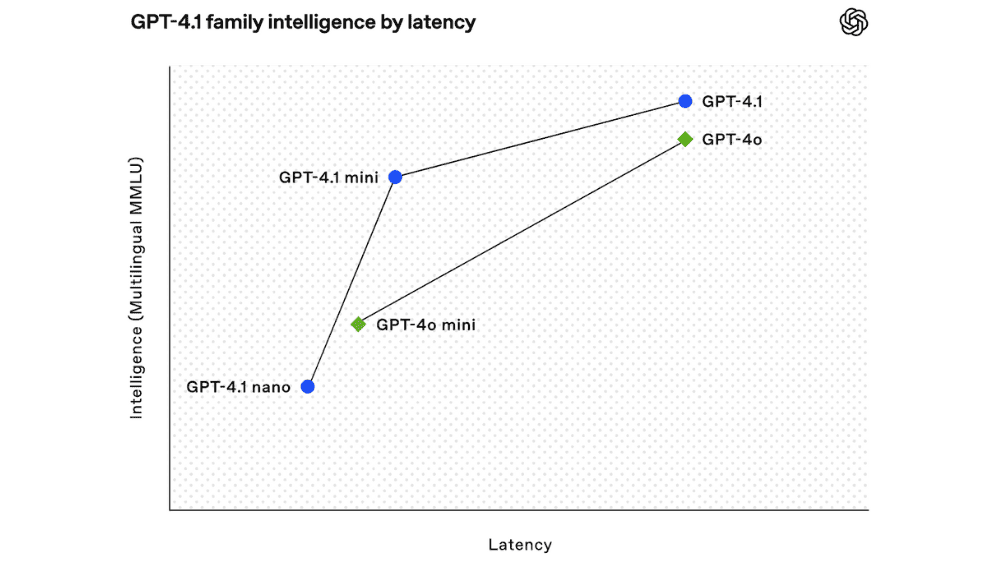

新たに登場したGPT-4.1 nanoは、コストと速度において優れた特性を持ち、リアルタイム性が求められる分類タスクやオートコンプリート機能に最適です。高速処理と低レイテンシーを実現しつつ、ベンチマークでGPT-4o miniを超える結果を出すなど、小規模で高頻度の応用において実用性が非常に高くなっています。

今回のGPT-4.1シリーズ導入に伴い、研究用途として提供されてきたGPT-4.5 Previewは、2025年7月14日に終了することが決まりました。GPT-4.1が性能面・コスト面でGPT-4.5を凌駕したためであり、開発者には新モデルへの移行を進める期間として3ヶ月間が設けられています。

GPT-4.1の性能

新モデルGPT-4.1は、ソフトウェアエンジニアリングの標準的評価である「SWE-bench Verified」において54.6%の正答率を達成し、従来モデルGPT-4oに比べ21.4ポイント向上しました。特にフロントエンド開発や差分(diff)を用いたコード編集の精度が著しく高まり、開発作業の効率性と実用性が飛躍的に改善されています。実際の業務評価においても、Windsurf社やQodo社がそれぞれ大きな性能向上を報告しています。

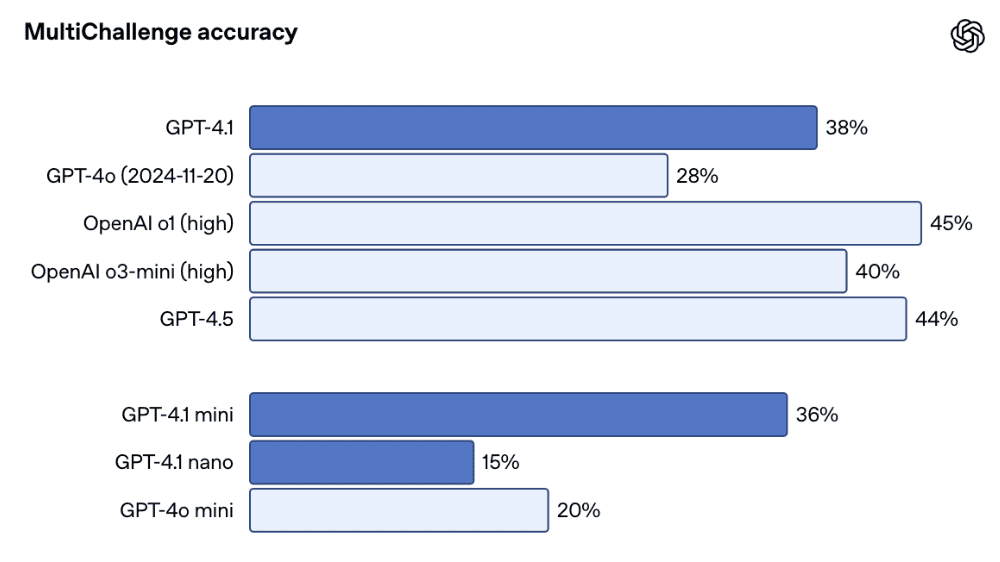

GPT-4.1は指示追従能力を評価する「MultiChallengeベンチマーク」で38.3%の正答率を記録し、GPT-4oを大きく上回っています。マルチターンの会話での情報追跡や指示内容の精確な理解が改善され、より複雑な指示への対応が可能になりました。特にHex社やBlue J社が、実務におけるSQL操作や複雑な税務関連の処理において、従来モデルよりも優れた結果を報告しています。

GPT-4.1シリーズの最大の進化点は、100万トークンという膨大な文脈処理能力です。これは従来のGPT-4oモデルの約8倍に相当し、大量の文書やデータを扱う際の情報抽出や検索精度が大幅に向上します。特に法務や金融といった分野で実際の業務評価が行われ、Thomson ReutersやCarlyleといった企業が大量文書処理のパフォーマンス向上を確認しています。

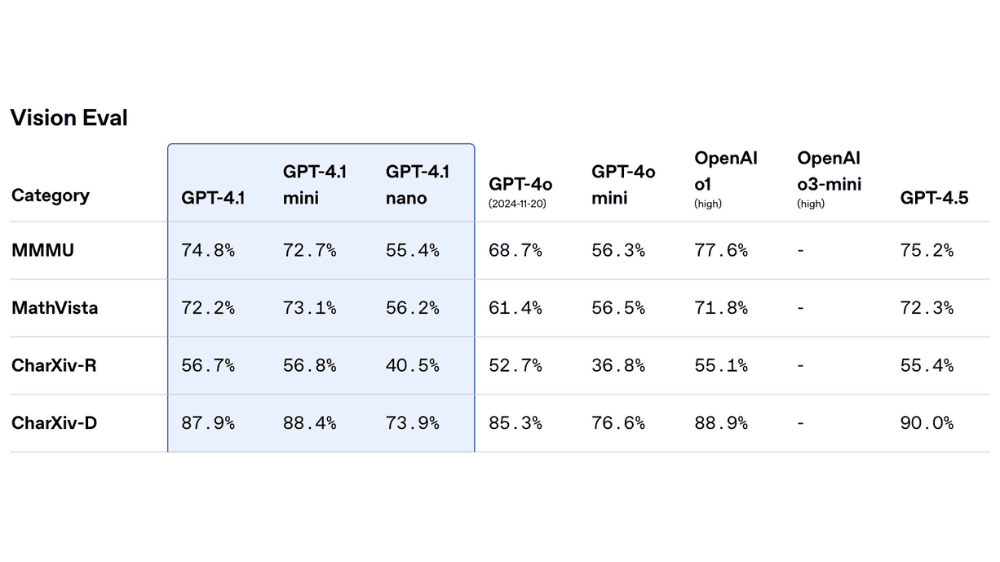

GPT-4.1シリーズは画像や動画を理解するVision性能も向上しました。MMMUやMathVistaなどの画像・図表理解ベンチマークでGPT-4oを超える成果を上げ、グラフや図、地図など視覚情報を含む複雑なデータセットの解析精度が向上しています。これにより、データ分析や視覚的タスクを伴うアプリケーションの開発がより一層進展すると期待されています。

「GPT-4.1」について一言

GPT-4.1についてはGPT-4oのやや上位互換モデルであり、性能として特筆すべき点は少ない印象です。その中でも、Geminiシリーズと同等の長文脈処理(100万トークン対応)を実現したことについては開発領域における競争において重要な意味を持つでしょう。OpenAI、Googleともにロングコンテキスト化の方向性は当たり前となってきており、これは内部情報検索の精度向上にも寄与すると考えます。RAG(Retrieval-Augmented Generation)では細切れの文章(チャンク)を投入して独自情報を加味した回答を生成する仕組みですが、ロングコンテキスト対応により、一度に入力可能なチャンク数が増えることで、より参照情報を反映した回答が可能となります。

また、OpenAIがこのタイミングでGPT-4.1をAPI経由でのみ提供する形でリリースした背景には、次世代モデルであるGPT-5の統合や公開に時間がかかっている可能性も示唆されています。GPT-5はモダリティ、ツール拡張、自律性がパワーアップしたモデルとされており、その統合のハードルが高いことを物語っています。OpenAIの開発動向については引き続き注視が必要です。