AIによる作曲は、音楽制作に革新をもたらしています。膨大な楽曲データをもとに学習したAIが、メロディやコード進行、リズムを自動生成することで、これまで時間や労力を要していた作曲プロセスが劇的に効率化されました。AIはジャンルやスタイルに応じた音楽を短時間で作り上げるだけでなく、初心者でも簡単に操作できる点が魅力です。

一方で、独自性や感性の領域はまだ課題として残り、技術の進化が求められる部分でもあります。AIが作曲の一部を担うことで、人間のクリエイティビティを引き出し、新しい音楽表現を探求する機会が広がっています。

AIが作曲する仕組み

AIによる作曲は、膨大な楽曲データを学習することで実現しています。音楽にはメロディやハーモニー、コード進行といった要素があり、一定の規則性を持っています。この規則性をAIが学習し解析することで、人間に与える感情や印象を予測しながら楽曲を生成する仕組みです。

楽曲のコンセプトをAIに与えると、AIは学習したパターンを基にスケール、コード、メロディを組み合わせて曲を作ります。音楽は規則に基づく性質を持つため、AIは効率的に処理することができます。人間が作る楽曲も多くの場合、過去のセオリーやパターンに基づいており、そのためAIが生成した曲と人間の作曲との差はほとんど感じられない場合があります。

一方で、音楽業界では作詞や作曲を人間の感性に依存する領域と捉える意見もあります。そのためAIがこうした領域に介入することに対して疑念を抱く人も少なくありません。しかし、技術の進化によってAIは作詞や作曲の一部を担えるまでに発展し、多くの人に受け入れられるレベルの楽曲を生み出しているのが実情です。

ただし、AIが独創的な楽曲を生み出す力はまだ限定的です。AIが作曲に利用するのは学習した既存のパターンであり、その枠を超える創造性を発揮するのは難しいのが現状ですので、生成された楽曲が単調になることもあり、完全に新しい音楽を作り出すには課題が残っています。AI作曲は進化を続けていますが、まだ改善の余地がある分野といえます。

AI作曲ソフト13選

AIVA(AIVA Technologies)

AIVAはAIを活用して数秒で楽曲を生成できる音楽作成ツールです。ポップ、ロック、エレクトロニックなど250以上のスタイルをサポートしており、初心者からプロまで幅広いニーズに対応しています。独自のスタイルモデルを作成したり、生成したトラックを編集し、MP3やMIDI形式でダウンロードすることが可能です。

無料プランでは非営利利用に限定され、著作権はAIVAが所有することになりますが、有料版では著作権を所有し商用利用が可能となります。

Beatoven AI(Beatoven Private Limited)

Beatoven.aiはテキストプロンプトを基にオリジナルのバックグラウンドミュージックを生成するAI音楽ツールです。ユーザーは作りたい楽曲のスタイルやテンポを指定し、生成された複数のトラックから最適なものを選ぶことができます。ミキシング機能を備えており、フェードや楽器の構成を細かく調整可能です。また、外部ライブラリからオーディオやビデオを追加することもできます。

Boomy(Boomy Corporation)

Boomyは初心者からプロまで、誰でも数秒でオリジナル楽曲を作れるAI音楽生成ツールです。ユーザーは、楽曲のテイストや楽器、テンポなどの細かい設定を行うことで、AIが自動的に楽曲を生成します。作成後も設定を変更し、楽曲を再生成して理想の仕上がりを目指すことができます。

無料版は提供されていますが、ダウンロードや商用利用には制限があります。有料プランには、クリエイター向けとプロ向けの2種類があり、プロプランでは保存可能な楽曲数が無制限になるのが特徴です。

Jukebox(OpenAI)

JukeboxはOpenAIが開発したAI音楽生成ツールで、ジャンルやアーティスト、歌詞を指定するだけで楽曲の作曲からボーカルまで自動生成します。120万曲以上のデータを学習しており、ロックやジャズなど幅広いジャンルに対応するだけでなく、特定のアーティストのスタイルを反映した楽曲を作成することも可能です。

楽曲の生成後、ユーザーはカスタマイズを加えることができ、理想の音楽を追求することができます。さらに、サイト上で楽曲を試聴しながら調整ができるため、直感的な操作が可能です。

参考:https://openai.com/index/jukebox/

Loudly

Loudlyはブラウザ上で利用可能なAI音楽生成ツールで、テキスト入力から楽曲を生成する独自機能を備えています。ジャンル、楽器、テンポ、キーなどを詳細に設定して、ニーズに合ったカスタマイズが可能です。無料版では1曲あたり30秒まで、ダウンロードは月に1曲に制限されていますが、有料プランでは最大7分の楽曲を作成でき、商用利用も認められます。

MusicFX(Google)

MusicFXはGoogleが提供する「AI実験」の一環として開発された音楽生成ツールです。リラックスや作業に適したバックグラウンドミュージックを生成し、最大70秒のクリップを作成できます。ループ再生にも対応しており、連続的に音楽を楽しむことが可能です。

MusicFXはプロンプトを入力するだけでAIが楽曲を生成する仕組みを持ち、プロンプトの編集や改善内容の提案機能も備えています。また、生成された音楽を評価したり、DJモードを使ってエンドレスに続くミックスを作成することができます。ボーカルは含まれませんが、簡単に気分や用途に合った音楽を作れる点が魅力です。

参考:https://labs.google/fx/tools/music-fx

Riffusion(Corpusant)

Riffusionは歌詞を入力するだけでAIがボーカルや楽器を含む楽曲を作成するユニークな音楽生成ツールです。ユーザーはミュージックスタイルをカスタマイズできるほか、AIの提案を受けて新たなアイデアを試すことも可能です。アカウント登録なしで手軽に利用できますが、サインアップを行うことでトラックの各コンポーネントをダウンロードするなど、さらに多機能を活用できます。

現在、生成できる曲の長さは制限されていますが、短い音声クリップを作成したい場合やSNSでの活用に適しています。Riffusionは直感的で操作が簡単なため、初心者でもAIを活用した音楽作りを気軽に楽しむことができます。

SongR(RIFFIT)

SongRはテキスト入力から1分で楽曲を生成できるAI音楽ツールです。特別な音楽経験がなくても、わずか数クリックで歌詞、ボーカル、伴奏が含まれる完全な楽曲を作成できます。SNSで共有したり、友人や家族へのユニークなプレゼントとして活用することも可能です。

シンプルで使いやすいUIが特徴で、まず音楽のカテゴリーを選択し、次にプロンプトを入力するだけでAIが歌詞を生成。その後、AIボーカリストと伴奏を加えて楽曲を完成させます。アカウント登録なしでも試せますが、楽曲を保存するにはサインアップが必要です。

Soundful

SoundfulはAIを活用して楽曲を自動生成する音楽作成ツールで、動画やストリーム、ポッドキャストなど多用途に活用できます。ユーザーはジャンル、スタイル、テンポ、キーなどを設定するだけで、AIがロイヤリティフリーの音楽を生成し、個々のニーズに合った楽曲を提供します。

無料プランでは無制限のトラック生成が可能ですが、ダウンロードは月1曲に制限されますが、有料プランでは400曲のダウンロードや細かなカスタマイズが可能で、著作権を取得して商用利用が可能です。

SOUNDRAW

SOUNDRAWはAIを活用してオリジナル楽曲を簡単に作成できる音楽生成ツールです。曲のスタイル、長さ、テンポ、楽器構成などを自由に設定することで、専門的な知識がなくても直感的に楽曲をカスタマイズできます。AIが無数のフレーズを生成し、ユーザーのニーズに合わせた楽曲を素早く提供します。

無料版ではダウンロードが不可ですが、有料プランでは無制限の音楽生成、商用利用、MP3やWAV形式でのダウンロードが可能になります。商用利用の際は、生成された楽曲の60%以上を新たな音源で編集する必要があります。

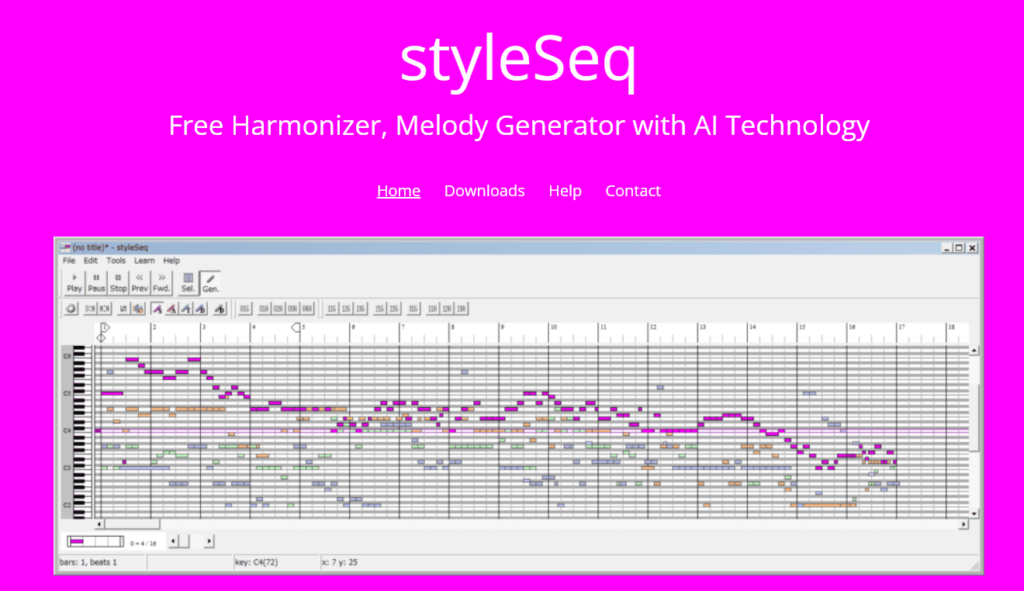

styleSeq

styleSeqはAI技術を活用した無料の自動作曲ソフトウェアで、新しいメロディの生成、メロディへのハーモニー付加、ドラムパターンの生成が簡単に行えます。Windows上で動作し、初心者から音楽制作経験者まで、幅広いユーザーが手軽に利用できるツールです。

特徴として、直感的なGUIで操作が可能な点が挙げられます。ボタンをクリックするだけでメロディや対旋律、ドラムパターンを生成でき、MIDIファイルとして出力することができます。生成された楽曲は、好みに応じてピアノロール画面で編集することも可能です。

参考:https://styleseq.mamenone.com/

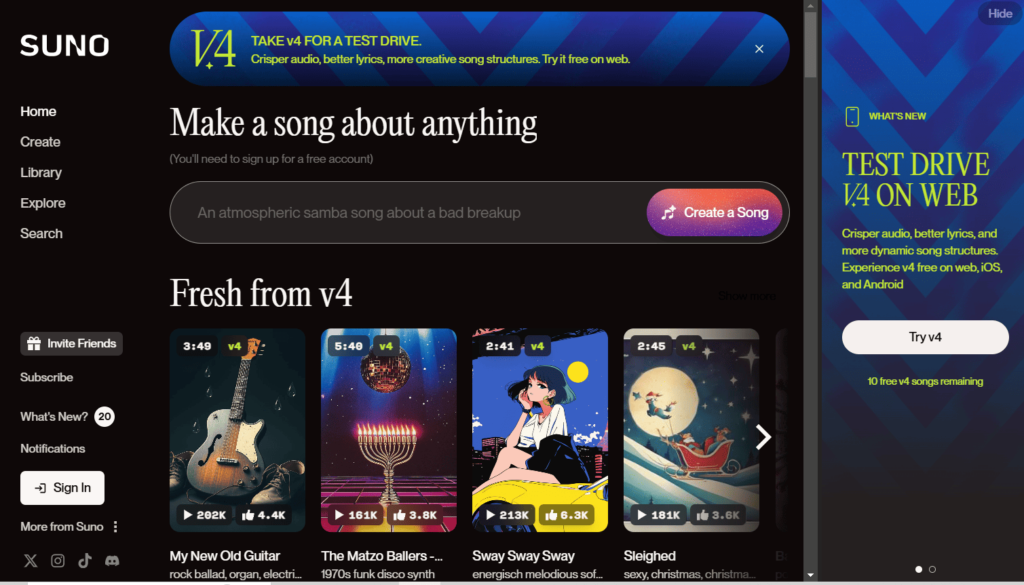

Suno

Sunoはテキスト入力だけで楽曲を自動生成できるAI音楽ツールです。楽曲のスタイルや楽器、テンポをプロンプトに入力するだけで、数クリックで完成度の高い音楽を作成できます。無料プランでは1日に5曲まで作曲可能で商用利用は不可ですが、有料プランを利用すると、月に50曲以上の生成や商用利用が可能です。

生成された楽曲は保存・共有が可能で、キーやテンポ、楽器の変更もできるため、個々のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。歌詞やボーカルの生成機能も備え、幅広いジャンルに対応している点が特徴です。

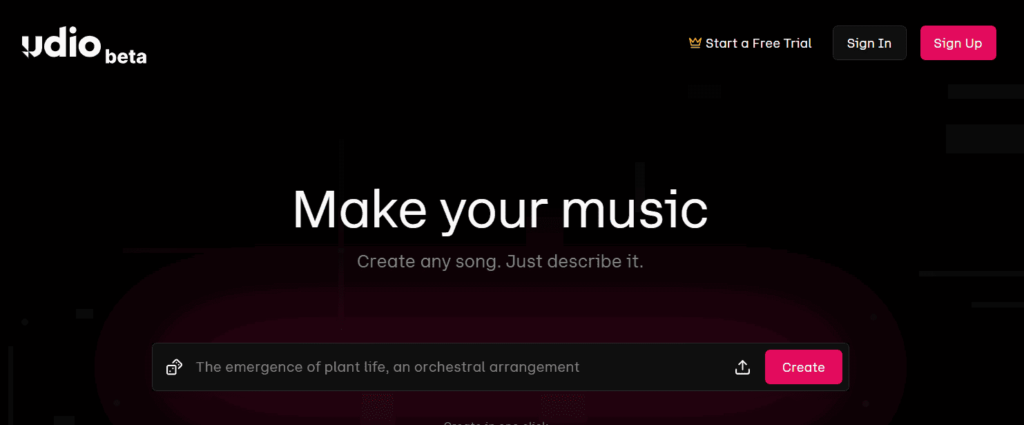

udio(Uncharted Labs)

Udioは2024年4月に一般公開されたAI作曲ツールで、高品質な楽曲を簡単に作成できる点が特徴です。ボーカルや演奏音質が自然で、33秒の楽曲を2パターン生成できます。日本語の歌詞や日本の音楽スタイルにも対応しており、多様なジャンルをカバーしています。無料プランでは毎月最大1,200曲まで作曲可能で、AIによる楽曲と気づかないほどの完成度が評価されています。

AIで作曲する際の注意点

著作権や商用利用の確認

AI作曲を利用する際には、著作権や商用利用のルールを事前に確認することが重要です。多くのAI作曲ツールでは商用利用のライセンスを提供していますが、著作権自体はプラットフォーム側に帰属する場合があります。そのため、自作の楽曲として販売したい場合には、著作権の扱いを明確にする必要があります。

一部のツールでは有料プランに加入することで著作権を取得でき、商用利用も可能になるケースがありますが、完全にAIだけで作成された楽曲には現行の法律では著作権が認められません。著作権は「思想や感情を創作的に表現したもの」に付与されるため、AIが自律的に生成した音楽は著作物として認められないのが現状です。

生成された音楽に違和感が生じる

AIは過去のデータを基に、音楽を聴いた人がどのような感情を抱くかを推測しますが、実際に音楽を聴いて評価することはできません。そのため、生成された音楽に違和感を覚えることがあります。

楽曲の完成度を高めるためには、必ず人の耳で確認し、不要な部分や不自然な音を修正する作業が必要です。AIが生成した曲はあくまでもベースとして利用し、人間の手で仕上げることを前提に活用すると良いでしょう。

コード進行が難しい

AI作曲ツールで作成された楽曲の中には、演奏する際に難しいコード進行が含まれる場合があります。AIは楽器の演奏しやすさを考慮せず、音楽理論に基づいてコード進行を生成するため、洗練されたコード進行であっても実際の演奏が困難になることがあります。

バンドや演奏者向けの楽曲を作る際には、生成されたコード進行を確認し、必要に応じて演奏しやすい形にアレンジすることが求められます。特にライブ演奏や録音を目的とする場合には、コード進行のチェックが欠かせません。

作品がオリジナリティに欠ける

AIが作曲する楽曲は、既存の楽曲データを学習してパターンを生成しているため、オリジナリティに欠ける場合があります。その結果、既存の楽曲と酷似した作品が生まれるリスクがあり、場合によっては著作権侵害と判断されることもあります。

著作権が認められるのは人間が創作した楽曲に限られます。AI作曲は楽曲制作の効率を高めるためのツールとして活用し、オリジナルのアイデアやアレンジを加えることで独自性を持たせることが重要です。

最後に

AIを活用した作曲は、音楽制作の在り方を変え、多くの人に新しい創作の可能性を提供しています。直感的な操作で短時間に楽曲を生成できる点や多様なジャンルに対応する柔軟性は、プロからアマチュアまで幅広い層に支持されています。ただし、生成された楽曲の品質やオリジナリティの確保、著作権に関する課題も依然として残っています。

AIが人間の感性を補完するツールとして役立つ一方で、音楽そのものの独創性や表現力を高めるためには、AIの結果に人間の手を加えることが重要です。今後、技術の進歩が課題を克服し、さらに多様な音楽の可能性を切り開いていくことが期待されます。