GMOインターネットグループは、独自のAIツール「AI熊谷正寿」を活用し、意思決定の高速化と業務効率化に挑戦しています。このツールは、グループの理念「GMOイズム」を学習し、従業員が事業上の課題を迅速に解決できる環境を提供します。ICLと呼ばれる、モデルが文脈に基づいてタスクを解釈し、高精度な回答を生成する技術を用いて、データ作成、回答生成するような仕組みを構築しています。

プロジェクトの概要

「GMO Brain AIプロジェクト」は、グループ代表である熊谷正寿氏の経営哲学や理念を基盤に、従業員が意思決定を加速できる環境を作るために始まりました。このツールは、「バーチャル知的ナビゲーター」として設計されており、GMOイズムを学習したAIが、従業員の事業プランやプロモーションプランに対して適切なフィードバックをリアルタイムで提供します。

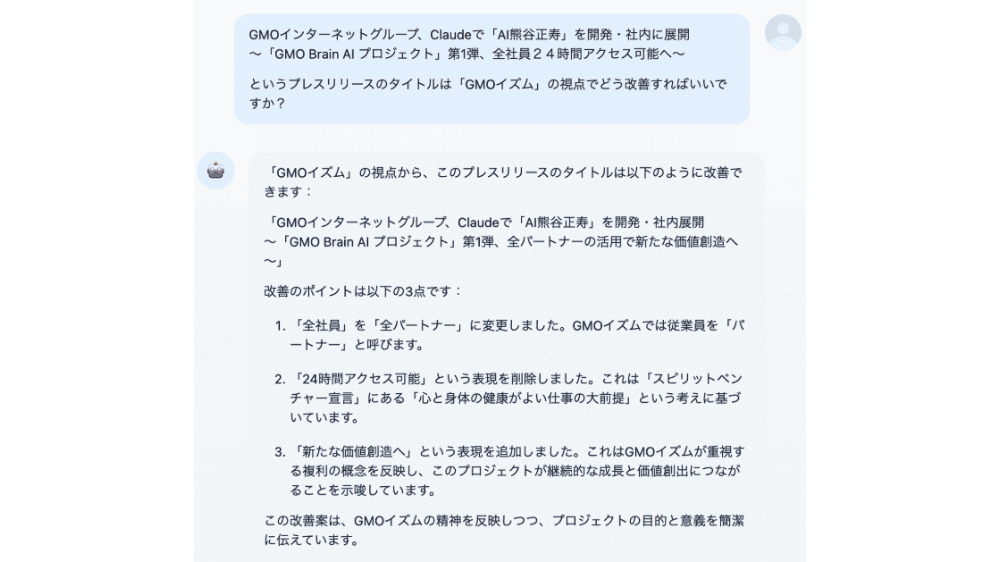

GMOイズムとは、GMOインターネットグループの不変の指針「スピリットベンチャー宣言」や、経営哲学、従業員が共有する価値観を含む理念集です。この理念をデジタル化するにあたり、AI利活用推進チームは、長年蓄積された哲学やノウハウをモデルに取り込むため、データの整理や整備を手作業で行いました。その上で、プロンプト設計を何度も見直し、アウトプットの精度を最大化しました。この結果、従業員研修に匹敵するレベルのアドバイスを提供するツールが完成しました。

技術的な特徴

当プロジェクトでは、GMOイズムをAIツールに反映するため、In-Context Learning(ICL)とデータ最適化を用いる高度なアプローチが採用されました。ICLでは、モデルが文脈に基づいてタスクを解釈し、質問に対する高精度な回答を生成できるよう設計されています。

約7万6000トークンに及ぶ専用データセットは、GMOイズムの重要な哲学やノウハウをモデルが理解可能な形に整備することで作成されました。このプロセスでは、データの重複や矛盾を取り除き、関連性の高い情報が優先されるようデータの拡張・正規化が行われました。

ICLを活用することで、ユーザーが質問した内容を基に文脈を深く理解し、検索拡張生成(RAG)など他のナレッジツールでは実現が難しい多面的な分析が可能となりました。この知見は、GMOインターネットグループ内のSNS「GMO Genius」に共有され、さらなる新サービス開発や既存サービスの質向上に貢献しています。

「AI熊谷正寿」について一言

創業社長のイズムや技術者の知見継承のためにAIチャットボットを活用するユースケースは2024年から出てきています。GMOほどの組織ともなると、CEOと全ての社員が接点を持つことは難しいので、いつでもやり取りできる状態、知見を吸収できる環境はカルチャー作り、社員のリテンション率の維持、成長環境といった定性的な観点ではポジティブではないかと思います。一方で、意思決定の早期化に役立つかどうかというと、懐疑的ではあります。というのも、CEOボットのアドバイスがあったとしても、自分自身がラストマンのマインドとなることが意思決定をする上では重要だと考えるためです。

技術的な観点についても興味深いです。まず今回のチャットボット開発はICLを用いています。ICLという専門的ぽい表現を用いていますが、やっていることとしては単純なプロンプトと同じです。質問の内容を解釈して、もっともらしい回答を生成するための質の高いプロンプトを開発した、というイメージだと思います。整備した7万トークン程度の内部情報については、チャンク化して質問都度検索されるRAGと比較されていて、ICLの場合はおそらくプロンプトの中に内蔵している、ということかと推測します。さらに、7万トークンほどのデータを都度プロンプトに入力していてはコストが嵩んでしまう問題がありますが、おそらく質問カテゴリーごとにLLMを使い分ける仕様としていることで、ナレッジ検索系のチャットボットでありつつ、RAG以上のパフォーマンスを経済的に実現しているということだと思います。ちなみに、データ整備にもICLを用いているという記述もあり、興味深い事例でした。